スマートフォン1台で誰でも簡単に情報発信できる時代。

ブログやSNS、YouTubeなどの動画コンテンツはすでに多くの人が活用しています。

ポッドキャストやネットラジオ、Voicy、Spotifyなど多様なプラットフォームが整備され、個人でも無料または低コストでスタートできる環境が整いました。

文章や動画に比べて地味な印象を持たれがちな音声。

実は「声」には文章や映像にはない独自の魅力があり、ファンとの距離を縮め、深い信頼を築ける強力なメディアです。

この記事では、音声配信を始めるべき理由を5つの視点から詳しく解説。

初心者でも今日から取り組める始め方や継続のコツ、ビジネスや個人ブランディングへの活用法までまとめました。

「自分の声に自信がない」「発信するネタが思い浮かばない」という方にも、音声ならではのメリットを実感していただけるはずです。

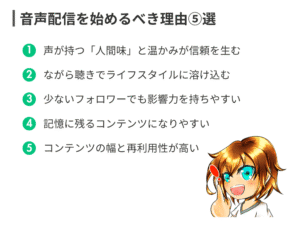

音声配信を始めるべき理由⑤選

音声配信を始めるべき理由⑤選

- ①声が持つ「人間味」と温かみが信頼を生む

- ②ながら聴きでライフスタイルに溶け込む

- ③少ないフォロワーでも影響力を持ちやすい

- ④記憶に残るコンテンツになりやすい

- ⑤コンテンツの幅と再利用性が高い

① 声が持つ「人間味」と温かみが信頼を生む

声には文章では伝えきれない熱量や感情、息づかいがあります。

話し手の個性や雰囲気、ちょっとした笑い声や間合いが、リスナーに「この人と会話している」というリアルな感覚を与えます。

結果として信頼感や親近感が増し、ファンとの距離を縮めることが可能です。

②ながら聴きでライフスタイルに溶け込む

通勤・通学、家事、運転など、目を使わない場面でも楽しめるのが音声配信の魅力。

動画と違って画面を見続ける必要がなく、リスナーの生活時間に自然に入り込むことができます。

これにより再生回数やリピート率が高まりやすいという特徴があります。

③少ないフォロワーでも影響力を持ちやすい

文章や動画は見た目や編集技術に左右されがちですが、音声はスマホのマイクがあればスタート可能。

機材投資も少なく、フォロワーが少なくても「一人ひとりに深く届く」発信ができます。

個人ブランディングを始めたい人にも最適です。

④記憶に残るコンテンツになりやすい

声には抑揚やリズムがあり、ただ読むだけのテキストよりも印象に残りやすいです。

毎週・毎日の配信を続ければ「声を聴く=あなたを思い出す」という習慣が生まれ、強いファンベースを築くことができます。

⑤コンテンツの幅と再利用性が高い

音声配信は、フリートーク、インタビュー、朗読、ナレーションなど形式は自由。

さらに、既存のブログ記事を読み上げて音声化するなど、コンテンツのリパーパス(再利用)にも最適です。

動画や文章と組み合わせることで、情報発信の幅が一気に広がります。

音声配信を成功させるコツ⑤選

音声配信を成功させるコツ⑤選

- ①最低限の録音環境を整える

- ②ターゲットとテーマを明確化

- ③台本や構成を用意する

- ④継続性がカギ

- ⑤リスナーとの双方向コミュニケーション

①最低限の録音環境を整える

スマホでも始められますが、外部マイクや静かな環境で録音することで音質が格段に向上します。

リスナーの満足度やリピート率を左右する重要ポイントです。

⇒【音声配信】個人でプロ並みのポッドキャスト配信ができる機材5選

-

-

【音声配信】個人でプロ並みのポッドキャスト配信ができる機材5選

続きを見る

②ターゲットとテーマを明確化

誰に、何を届けたいかを決めることで内容がブレません。

専門性やストーリー性を打ち出すと、固定リスナーがつきやすくなります。

③台本や構成を用意する

フリートークにも構成は必要です。話の道筋を決めておけば、無駄な沈黙や脱線を防げます。

慣れていくと自分の「型」も見つけられると思うので、そうなると台本も必要なくなるでしょう。

④継続性がカギ

週1回や月数回など配信頻度を決め、一定ペースを保つことがファンづくりの近道。

VoicyやStand.fmなどのプラットフォームは、週5以上の配信で固定リスナーが付きやすくなります。

⇒Voicyパーソナリティの審査は厳しい?7回目で合格するまでにやったこと

-

-

Voicyパーソナリティの審査は厳しい?7回目で合格するまでにやったこと

続きを見る

⑤リスナーとの双方向コミュニケーション

コメント紹介や質問コーナーを設けることで、参加感を高められます。

リスナーとの絆が深まり、口コミによる自然拡散も期待できるので「企画」も大事になってきます。

⇒【2025年最新版】ラジオもポッドキャストも!無料で楽しめる神アプリ厳選⑤選

-

-

【2025年最新版】ラジオもポッドキャストも!無料で楽しめる神アプリ厳選⑤選

続きを見る

音声配信の活用事例:個人・ビジネス双方で効果的

音声配信は趣味や日常の発信だけでなく、ビジネスの現場でも強力なツールとして活用できます。

以下に代表的な活用事例を詳しく紹介します。

音声配信の活用事例

- ①個人・ビジネス双方で効果的

- ②地域情報やコミュニティ運営

- ③企業マーケティング

- ④学習コンテンツ

- ⑤イベント・リアル連動

①個人・ビジネス双方で効果的

自分の専門分野やライフスタイルを語るだけで、同じ価値観を持つファンが集まります。

例えば英会話講師が毎日の発音レッスンを短く配信すれば、テキスト教材だけでは伝わらない「声のニュアンス」を提供でき、講座申し込みやオンラインレッスンへの誘導も自然に行えます。

②地域情報やコミュニティ運営

地域イベント情報、観光スポット紹介、移住者インタビューなど、地元密着のコンテンツは音声との相性が抜群。

リスナーは運転中や散歩中に気軽に情報を得られ、観光促進や地域コミュニティの活性化に繋がります。

③企業マーケティング

大手企業はもちろん、中小企業や個人事業主にとっても音声は有効な販促ツール。

映像制作よりコストが低く、BtoBの関係構築にも効果的です。

④学習コンテンツ

語学学習、プログラミング、歴史解説など、知識系の分野では音声配信が非常に人気。

耳だけで理解できる教材は、通勤通学中に学びたいユーザーにとって重宝され、会員制サービスやオンライン講座への誘導に。

⑤イベント・リアル連動

音声配信を通じてリスナーをイベントへ誘導したり、収録現場を公開したりすることで、リアルの集客にもつながります。

特にライブ配信機能を持つプラットフォームと組み合わせると、双方向コミュニケーションがさらに強化されます。

音声配信のデメリットや注意点も理解しておこう

音声配信はメリットが多い一方、事前に知っておきたいデメリットや注意点も。

以下の項目を意識しておくことで、失敗や途中挫折を防ぐことができます。

音声配信の注意点

- ①録音・編集の手間と品質管理

- ②情報の伝わり方に限界がある

- ③継続のハードル

- ④拡散力の弱さ

- ⑤聴取環境の個人差

①録音・編集の手間と品質管理

スマホ一台でも始められますが、ノイズ除去や音量調整など、編集を怠るとリスナーにストレスを与えます。

配信回数が増えるほど編集作業が負担になるため、簡単な音声編集ソフトや外部委託も検討しましょう。

⇒【ポッドキャスト】プロから初心者までおすすめのBGMフリー音源サブスク

-

-

【ポッドキャスト】プロから初心者までおすすめのBGMフリー音源サブスク

続きを見る

②情報の伝わり方に限界がある

図解やグラフが必要な内容、視覚的インパクトが重要なコンテンツは音声だけでは伝わりにくいもの。

ブログ記事や動画と組み合わせて、補足情報を別媒体で提供する戦略が必要。

一般的にはnoteと組み合わせる配信者の方も多いです。

③継続のハードル

最初は楽しくても、定期的な収録・編集・投稿を続けるのは意外と負担が大きいものです。

無理のない更新頻度を設定し、話題リストや企画を前もって用意しておくことが継続の鍵。

④拡散力の弱さ

文章や動画に比べて、音声はSNS上で「目に触れる」機会が少なく拡散力に欠ける場合があります。

番組タイトルやサムネイル画像を工夫したり、配信内容をブログやX(旧Twitter)など他の媒体に要約して発信することで露出を補うことが重要です。

Xでポストする際の注意点は以下で解説しています。

Xで音声配信をシェアしてもクリックされない理由

1️⃣アルゴリズムで伸ばしにくい

Xはユーザーをアプリ内に留めたい設計。外部リンクだけのポストは表示優先度が下がりがち。

2️⃣クリック動機が弱い

「どんな音声なのか」が説明されていないと、タップする心理的ハードルが高い。…

— りーまん@中卒ラジオディレクター (@startup3069) September 11, 2025

⑤聴取環境の個人差

リスナーがイヤホンを使わない環境では細かい音が聞き取りづらく、内容が伝わりにくいこともあります。

BGMや効果音を控えめにする、音量バランスを調整するなど、どんな環境でも聞きやすい音作りを心がけましょう。

まとめ:今日から始められる「声の発信」

改めて「音声配信を始めるべき理由⑤選」です。

音声配信を始めるべき理由⑤選

- ①声が持つ「人間味」と温かみが信頼を生む

- ②ながら聴きでライフスタイルに溶け込む

- ③少ないフォロワーでも影響力を持ちやすい

- ④記憶に残るコンテンツになりやすい

- ⑤コンテンツの幅と再利用性が高い

音声配信は「人間味」「親近感」「記憶への残りやすさ」という独自の強みを持っています。

スマホ一台でも始められ、少ないフォロワーからでも大きな影響を与えられる可能性があります。

ビジネスに活用するも良し、趣味の延長として楽しむも良し。

まずは短い配信からでも構いません。

あなたの声が、誰かの日常に寄り添うメディアになるかもしれません。